Wer nicht eingeweiht ist, sieht an diesem sonnigen Tag nur ein Spezialschiff, das langsam durch das Kieler Hafenbecken fährt. Die Hubschrauber-Landeplattform am Bug macht etwas stutzig. Doch kaum jemand weiß, dass im Inneren der „Aquanaut“ ein Hospital mit Intensivbehandlungsplatz und zwei Ärzten bereitsteht, Rettungstaucher durch den „Moonpool“ schnellstmöglich ins Wasser gelangen können und auf der Brücke ein U-Boot-Sicherheitsoffizier hochkonzentriert ins Leere lauscht. Alle 30 Minuten ein kurzer Sprechkontakt, dann wieder Stille. Wie eine Ente, die ihr Küken bei den ersten Ausflügen ins Wasser begleitet, ist die „Aquanaut“ als Sicherungsschiff dabei, wenn ein U-Boot die ersten Male in die Tiefe taucht. Anfangs nur für wenige Meter, später dann bis zu 24 Monate mit immer anspruchsvolleren Fahraufgaben. „Wenn wir bei den taktischen Übungen Katz und Maus spielen, kann es passieren, dass 25 Meter vor uns das Boot auftaucht“, sagt Kapitän Hajo Sommer. „Das ist dann schon ein besonderer Moment“.

Aus der Handelsflotte in die Marine

Das Sicherungsschiff „Aquanaut“ fährt wie das Schwesterschiff „Herkules“ unter deutscher Flagge und ist mit seiner rund 15-köpfigen Besatzung bei der BG Verkehr versichert. Auch das U-Boot und seine Erprobungsmannschaft gehören zur deutschen Handelsflotte, bevor der Kunde die Ware in Empfang nimmt. Erst dann wird aus dem waffenlosen Boot ein Kriegsgerät. Geheimhaltung gilt von Anfang an: Wir erfahren kaum etwas über Reichweite, Tauchtiefe und -zeit oder technische Ausstattung. Fotografieren im Dock ist verboten. Dagegen gibt es aufschlussreiche Informationen dazu, wie sich die Besatzung der „Aquanaut“ darauf vorbereitet, der U-Boot-Crew auf der Erprobungsfahrt zu Hilfe zu eilen, falls etwas schiefgeht. Denn das lässt sich trotz der technischen Perfektion und größtmöglichen Sorgfalt niemals völlig ausschließen.

Im Fortschritt der Übungsfahrten geht es oft in den Skagerrak. Das viel befahrene Seegebiet ist bekannt für Seegang und Wind – und es ist vor Norwegen bis zu 700 Meter tief. Wie viele Wracks hier liegen, lässt sich nicht genau sagen. Fest steht jedoch, dass weder hier noch anderswo ein einziges U-Boot auf Erprobungsfahrt verlorenging.

Der Kapitän

Hans-Joachim Sommer (Hajo) wusste schon nach dem Abitur, was er will: Der Nautiker sammelte unter anderem Erfahrung auf Tankschiffen und war jahrelang Besatzungsmitglied auf U-Booten der Deutschen Marine. „Wenn mich jemand bei Sicherheitsthemen fragt, warum müssen wir das machen, dann habe ich eine Antwort.“

Auftauchen – sofort auftauchen

Nicht nur die Technologie der U-Boote, auch das Sicherheitskonzept zum Schutz der Besatzung hat Spitzenniveau. Patrick Mambrey, Fachkraft für Arbeitssicherheit, hat gemeinsam mit dem Sicherheitsteam von TKMS Schritt für Schritt durchdacht, wie sich lebensgefährliche Risiken bei der U-Boot-Erprobung entschärfen lassen. Bei vielen Lösungen nutzen die Verantwortlichen ihre Erfahrung aus der eigenen aktiven Zeit als U-Boot-Fahrer. Zu dem ernsten Thema gehört unbedingt eine Portion Optimismus („Ein U-Boot kommt immer hoch!“). Wer im Zweifel geopfert wird, steht jedenfalls fest: „Die Bergung der Menschen hat oberste Priorität“, stellt der Kapitän klar.

Das hört sich erst mal gut an. Aber wie soll das im Ernstfall funktionieren? Was ist zum Beispiel, wenn das Boot wegen eines Wassereinbruchs nicht mehr auftauchen kann und auf Grund sinkt? „Technische Probleme muss die Mannschaft unten lösen. Wir können nur unterstützen“, antwortet Sicherheitsspezialist Sebastian Hülsmann. „Etwa durch die Bergungstaucher.“

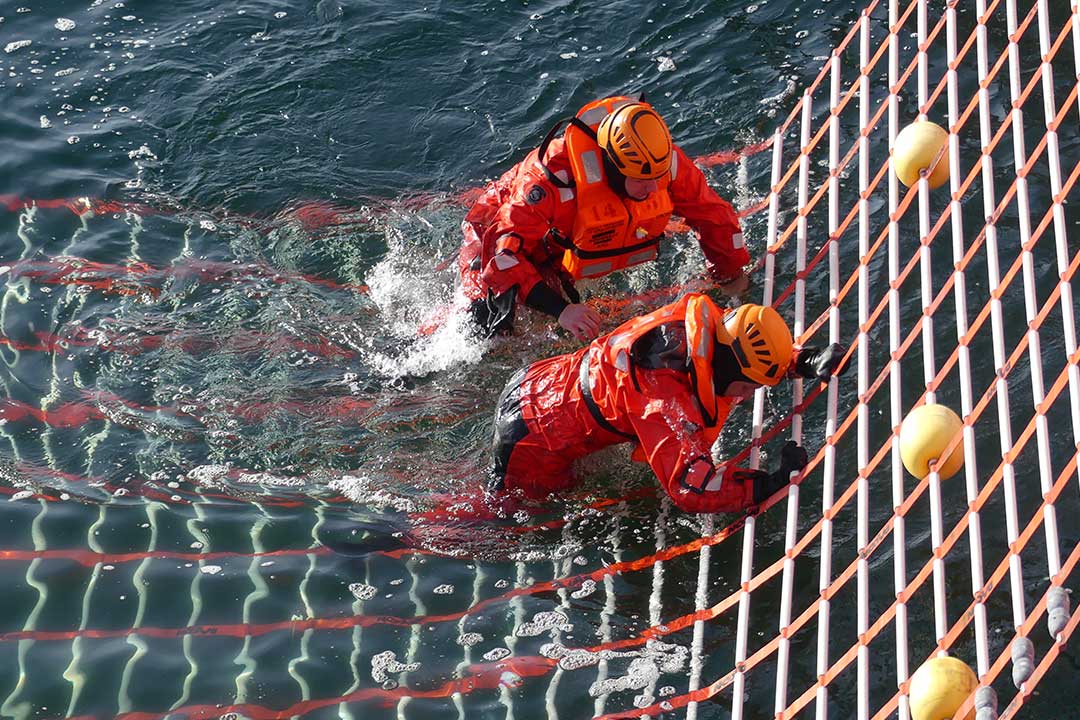

Gelingt es der Besatzung, im Notfall das Boot zu verlassen, steht die Rettungskette. Die „Aquanaut“ schickt sofort das schnelle Beiboot mit dem Rettungsfloß los.

Der Ingenieur

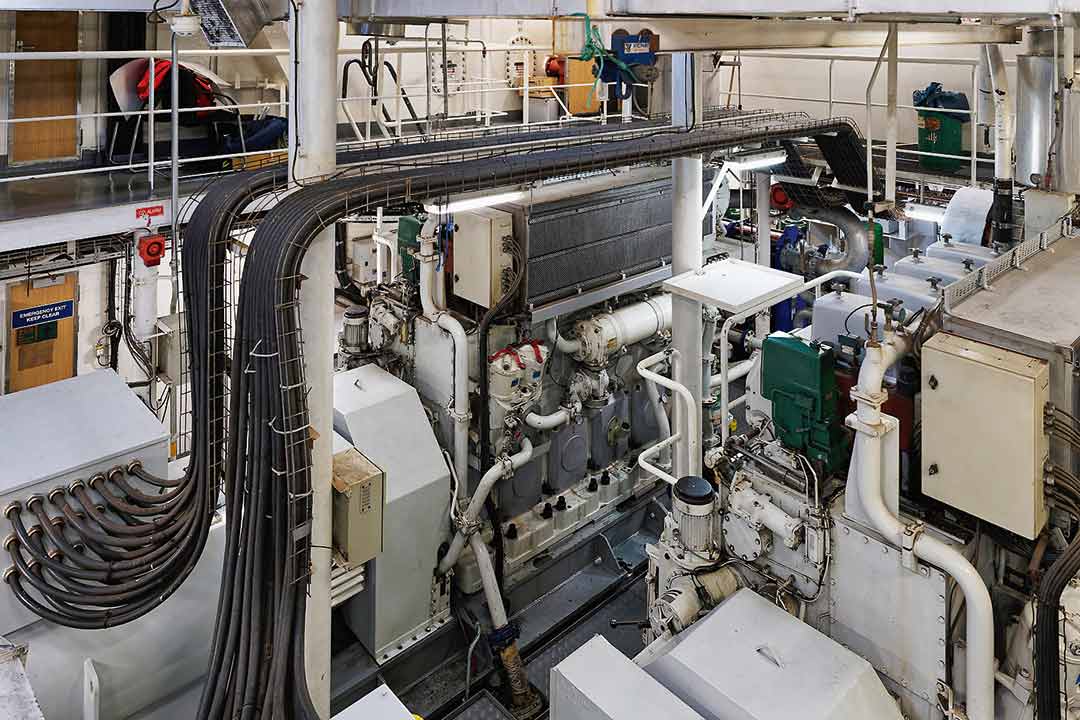

Tobias Wegener ist der Leiter der Maschinenanlage auf der „Aquanaut“. Er kennt sich mit der Technik über und unter Wasser bestens aus. „Eine Überwassereinheit können Sie nicht mit einem U-Boot vergleichen.“

Bei der Rettung zählt jede Minute. „Im schlimmsten Szenario haben wir circa 45 Personen im Meer, die Gefahr laufen, an Unterkühlung zu sterben. Wir fischen die Leute mit dem Rettungsnetz oder -korb aus dem Wasser“, beschreibt Kapitän Sommer, „und hieven sie mit dem Kran auf den Landeplatz für den Helikopter.“ Die Landeplattform ist nicht primär für den Einsatz eines Rettungshubschraubers gedacht („Da kommt doch kein Flieger rechtzeitig“), sondern eignet sich vor allem zur ersten Lagerung und Begutachtung der Verletzten. Das Wort „Triage“ haben die meisten von uns erstmals im Zusammenhang mit Corona gehört. Im Notfall stellt sich auch auf der „Aquanaut“ die Frage, wer als Erster behandelt wird. Die Ärzte verteilen nach einer ersten schnellen Begutachtung der Verletzten farbige Karten. Wer ein Rot im Plastikbeutel um den Hals trägt, hat kaum noch Überlebenschancen, Grün bedeutet: Sofort reinbringen! „In Extremsituationen müssen Sie klare Worte finden“, sagt Sebastian Hülsmann. „Die Sicherheit in der Entscheidung gibt allen Kraft.“

Der Koordinator

Sebastian Hülsmann fuhr zehn Jahre als Waffenmeister auf U-Booten, bevor er als Kapitän über Wasser große Containerschiffe steuerte. Jetzt koordiniert er in der Abteilung Operation, Shipping, Training alles, was mit den Begleitschiffen der U-Boote zu tun hat: „Eine gute U-Boot-Mannschaft baut eine Nähe auf, die es so normalerweise an Bord nicht gibt.“

Pausenlose Präzisionsarbeit

U-Boote sollen möglichst geräuschlos fahren. Der Sprechkontakt zwischen „Küken“ und Sicherungsschiff läuft über das Unterwassertelefon. Der U-Boot-Sicherheitsoffizier (USO) sitzt auf der geräumigen Brücke der „Aquanaut“ neben dem Kapitän mit einer Stoppuhr vor zwei Monitoren und spitzt die Ohren. Akustische Signale vermitteln das Lagebild und die Schiffsposition. Alle halbe Stunde gibt es einen kurzen Sprechkontakt über das Unterwassertelefon. Dafür verwenden alle Beteiligten eine einheitliche Kommandosprache, die in einem eigentümlichen Singsang durch die Tiefe geschickt wird. Das üben sie während der Ausbildung so intensiv wie das Erlernen einer Fremdsprache. „Durch die festgelegten Sätze verstehen wir mehr. Auch bei einer eventuell unvollständigen Übermittlung können wir anhand einzelner Begriffe und der Satzmelodie auf die gesamte Nachricht schließen“, erläutert Hülsmann. Die Tätigkeit als USO verlangt höchste Konzentration. Eine Schicht dauert nur drei Stunden – falls jemand merkt, dass die Aufmerksamkeit nachlässt, wird früher gewechselt. Auf die Frage, ob die Herren bei diesem verantwortungsvollen Job denn noch ruhig schlafen können, reagiert die Runde mit einhelligem Lächeln. „Falls ich Sorgen habe, weiß ich, an wen ich mich wenden kann“, antwortet Ingenieur Tobias Wegener. Und Kapitän Sommer ergänzt: „Wir haben monatelang gemeinsam im Regal geschlafen (er meint damit die Betten im U-Boot), da merkt man sowieso, wenn beim anderen etwas nicht stimmt.“ Davon abgesehen steht allen Beschäftigten von Thyssenkrupp kostenlos ein externes Institut als Anlaufstelle zur psychologischen Beratung offen.

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit

Patrick Mambrey kennt sich nicht nur mit den Vorschriften der gesetzlichen Unfallversicherung aus, sondern fuhr auch wochenlang auf und unter Wasser, um ein Gefühl für die besonderen Arbeitsplätze zu bekommen. „Mich fasziniert, wie viele Spezialisten hier arbeiten und wie außergewöhnlich die Tätigkeiten manchmal sind.“

Die Speedboote haben zu tun

Die Segler in der Kieler Förde rechnen nicht damit, dass sie gerade Gesellschaft in zehn Meter Tiefe haben. Zeigt sich plötzlich ein Sehrohr, sind die meisten wie elektrisiert und steuern sofort darauf zu. „Selfies sind sehr beliebt“, sagt Sommer trocken. Allerdings ist die Freude der Wassersportler nur von kurzer Dauer, denn in so einem Fall werden die Hochgeschwindigkeitsboote von der „Aquanaut“ zu Wasser gelassen. Sie umkreisen das Militärgerät und halten die Schaulustigen auf Abstand.

Der Einsatz der Rettungsboote hat viele Gründe und findet oft mehrmals täglich statt. Für manchen Neuling ist das etwas gewöhnungsbedürftig. „Auf einem normalen Handelsschiff machen Sie die vorgeschriebenen Rettungsübungen und ansonsten hängt das Boot rum und wird poliert“, beschreibt Sommer mit einem leichten Schalk in den Augen. „Es kommt schon mal vor, dass jemand zögert, wenn er zum ersten Mal bei Seegang vom Speedboot auf ein U-Boot umsteigen soll.“ Im Zweifel wird die Übung beendet.

Internationale Gemeinschaft

„Das Sicherungsschiff ist nicht allein“, sagt Hülsmann beim Abschied. „Bei der Fahrt in internationalen Gewässern können wir sofort ein Netzwerk zünden.“ Er meint das International Submarine Escape and Rescue Liaison Office. Nach dem Untergang des russischen Atom-U-Boots „Kursk“ gründete die NATO 2003 diese internationale Organisation zur Suche und Bergung havarierter Unterseeboote. Der kurz ISMERLO genannten Vereinigung gehören unter anderem Russland, Indien, China, die USA, Frankreich und Schweden an.

So haben Krieg und Frieden ihre eigenen Regeln. Und in Friedenszeiten bleibt nichts unversucht, um die Besatzung eines havarierten U-Boots zu retten. Als wir über das Werftgelände Richtung Parkplatz gehen, begleitet tatsächlich eine Entenmutter ihre Küken über das Pflaster.

Dorothee Pehlke

Redaktion SicherheitsProfi